外科・消化器外科

診療内容

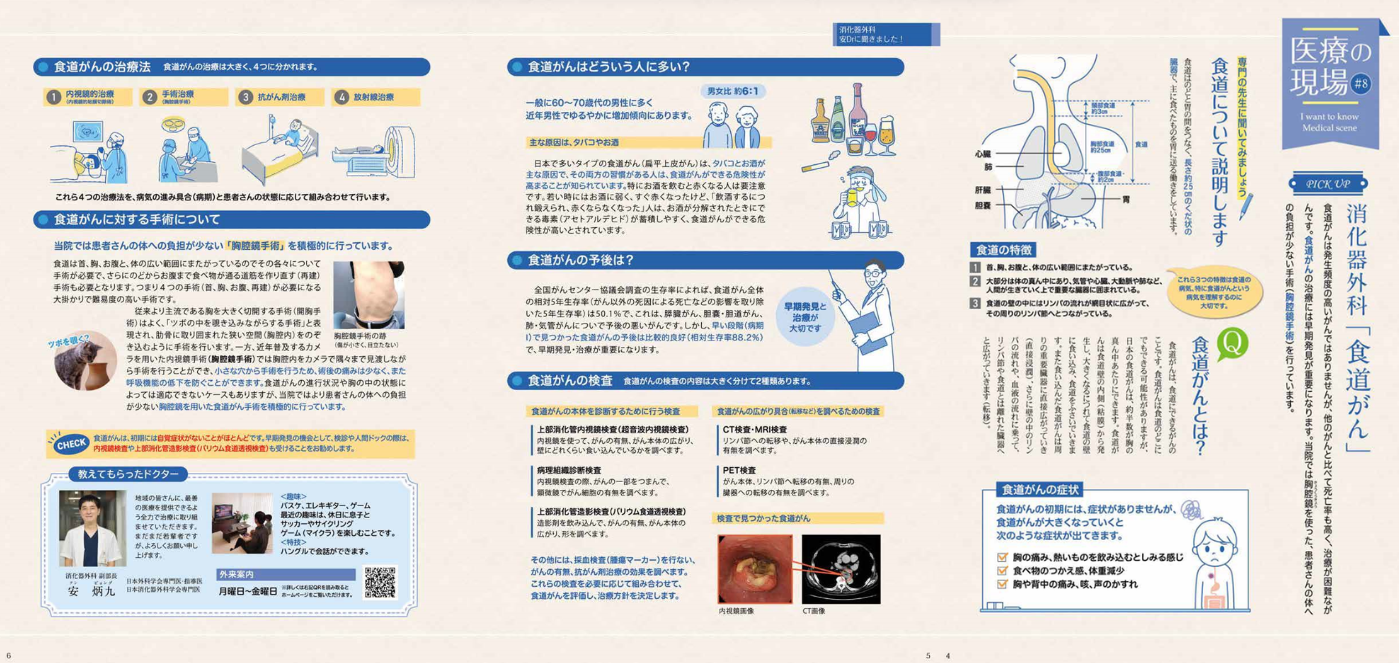

食道がん

食道がんとは?

食道がんは、食道にできるがんのことです。食道がんは食道のどこにでもできる可能性がありますが、日本の食道がんは、約半数が胸の真ん中あたりにできます。食道がんは食道壁の内側(粘膜)から発生し、大きくなるにつれて食道の壁に食い込み、食道をふさいでいきます。また食い込んだ食道がんは周りの重要臓器に直接広がっていき(直接浸潤)、さらに壁の中のリンパの流れや、血液の流れに乗って、リンパ節や食道とは離れた臓器へと広がって(転移して)いきます。

食道がんの予後は?(病期と予後)

全がん協生存率によれば、2011年から2013年に診断された食道がん全体の相対5年生存率(がん以外の死因による死亡などの影響を取り除いた5年生存率)は50.1%で、これは、膵臓がん、胆嚢・胆道がん、肺・気管がんについで予後の悪いがんです。しかし、早い段階(病期I)で見つかった食道がんの予後は比較的良好(相対生存率88.2%)で、早期発見・治療が重要になります。

食道がんに対する手術について

食道は首、胸、お腹と、体の広い範囲にまたがっているのでその各々について手術が必要で、さらにのどからお腹まで食べ物が通る道筋を作り直す(再建)手術も必要となります。つまり4つの手術(首、胸、お腹、再建)が必要になる大掛かりで難易度の高い手術です。これら4つの手術のうち、胸部の手術は従来胸を大きく切開する手術(開胸手術)が主流でしたが、近年カメラを用いた内視鏡手術(胸腔鏡手術)が普及しつつあります。胸腔鏡手術では胸腔内をカメラで隅々まで見渡しながら手術を行うことができ、さらに胸腔鏡手術は小さな穴から手術を行うため、術後の痛みは少なく、また呼吸機能の低下を防ぐことができます。食道がんの進行状況や胸の中の状態によっては適応できないケースもありますが、当院ではより患者さんの体への負担が少ない胸腔鏡を用いた食道がん手術を積極的に行っています。

胸腔鏡手術の傷跡

胸腔鏡手術の傷跡

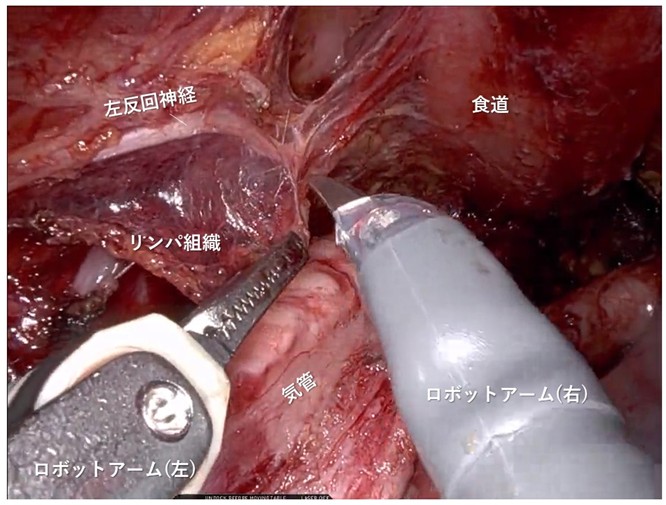

さらに2025年10月に滋賀県初となる、食道癌に対するダビンチXiを用いたロボット支援鏡視下食道切除術を導入しました。今後は食道がんに対するロボット支援手術が増加していく見込みです。

ロボット支援鏡視下食道切除術の様子

ロボット支援鏡視下食道切除術の様子

当院が「食道外科専門医準認定施設」に認定されました。

2025年1月より、日本食道学会より食道外科専門医準認定施設に認定されました。

食道外科専門医認定施設とは、食道外科専門医の修練を行うことを認められた施設で、食道がん治療を行うために十分な設備、環境、人員が整った施設である、という証明になります。(→食道外科専門医認定施設の優位性)

食道外科専門医認定施設、準認定施設は全国で195施設程度しかなく、ほとんどが大学病院やがん専門病院、国公立病院ですが、当院はその仲間入りを果たしました。

当院では、食道外科専門医準認定施設認定を受け、これまで以上に食道がん診療の充実に尽力し、一人でも多くの食道がん患者さんのお役に立てるよう努めて参ります。

胃がん

当院では年間約30例の胃がん手術を行っており、開腹手術、腹腔鏡下手術、いずれも幅広く対応しています。2024年よりロボット支援下手術も導入しており、より安全な治療が実現できるよう努めて参ります。

胃がんは日本人におけるがん罹患数の第2位、部位別死因の第3位です。早期がんの場合は根治できる可能性も高いですがリンパ節転移を伴う進行がんの場合は5年生存率約50%と不良であり、非常に悪性度の高いがん種です。当院では胃がん治療ガイドラインに沿って、消化器内科や放射線治療科と連携しながら患者さんひとりひとりの状態に合わせた治療を迅速に実施できるよう努めています。

また胃切除術後は消化管の形態変化に伴う嘔吐、ダンピング症候群など経口摂取が困難となる場合がありますので、幽門側胃切除、噴門側胃切除、分節切除など胃全摘をできるだけ避ける手術を積極的に考慮しています。消化管間質腫瘍など特殊な症例に対しては消化器内科と合同で胃局所切除を行うなど、機能温存手術に努めております。

大腸がん

当院では大腸がんといった悪性疾患から、大腸憩室症や軸捻転症といった良性疾患まで幅広く対応しています。特に大腸がんは近年日本で増加している悪性腫瘍の一つで、治療は手術が中心となります。当科では術前に大腸カメラやCT、MRI、PETといった画像検査を用いて病気の広がりを正確に診断し、患者さんに応じた適切な治療法を決定しています。手術では、近年腹腔鏡手術が急速に普及しており、傷が小さく痛みが少ない点から患者さんの早期退院・社会復帰が期待できるといった利点があります。当院でも積極的に取り組み、大腸手術全体の90%以上を腹腔鏡で行っています。また2024年度からはロボット支援手術も導入し、より精巧で低侵襲な治療を提供できるよう日々取り組んでいます。手術が困難な腫瘍に対しても、化学療法(抗がん剤治療)や放射線治療を行うことで腫瘍の縮小、病気の広がりを抑え、手術で根治できるように他の科の先生方と連携して取り組んでいます。

肝臓がん

肝切除術

以下のような疾患が肝切除術の対象になります。

-

肝細胞がん

肝臓を構成する肝細胞から発生するがんです。かつては殆どがB型およびC型の肝炎ウイルス感染によるものでしたが最近これらは減少し、代わって増えてきているのが糖尿病や脂肪肝を背景に発生してくるがんです。

-

肝内胆管がん

胆管は肝臓で産生された胆汁を十二指腸に流す働きをしています。肝臓内の細かい胆管の細胞から発生するがんが肝内胆管がん(肝内胆管細胞がん)です。

-

肝門部胆管がん

細かい無数の胆管が合流を繰り返して2本に収束して肝臓の外に出て、更にこの2本も合流して最終的に1本道になり十二指腸に流入します。この「胆管が収束して肝臓の外に出たところ」に発生する胆管細胞がんです。肝臓の「要」の部分に発生するためがんは小さくても大量の肝切除を要する大手術になります。

-

胆嚢がん

胆嚢は肝臓の下面に貼り付いているため、やや進行した胆嚢がんでは肝臓を含めて切除することになります。

-

転移性肝がん

肝臓のがんで最も多いのは、大腸・直腸・膵臓・胃など他の臓器のがんが転移してきて肝臓に定着する転移性肝がんです。「転移」なのでステージⅣの進行がんなのですが、大腸・直腸がんの肝転移は切除することにより良い結果が得られることが多くあり、積極的に切除を行っています。

肝臓のがんを切除できるかどうかは「手術チームの技量、がんの部位・進行状況」だけでなく、患者さんの「肝臓の能力」にも左右されます。その肝切除術が技術的には可能であっても、「残った肝臓」で生存出来ない(術後肝不全)のであれば行うべきではありません。手術前に必ずCT画像解析での切除シミュレーションを行い、切除率・残肝率を計算します。一方で「肝臓の能力」も測定し、「その肝切除を出来るか否か」を判定します。「明らかに無理(危険)」と判定した場合は手術以外の治療を選択することになります。「やや危険」と判定した場合、術前門脈塞栓術を行って切除予定肝を萎縮させることにより「残る肝臓」を肥大させ、安全性を高める工夫を行っています。

肝部分切除・肝外側区域切除術については腹腔鏡下手術を導入しています。小さな創で手術が可能なので術後の痛みが少なく、からだに優しい治療です。

腹腔鏡下肝切除術

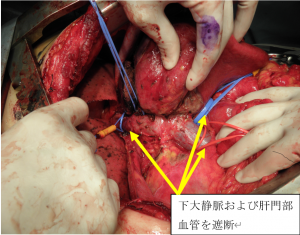

肝臓の手術は「手術中出血を如何に抑えるか」が非常に重要です。がんの部位や程度によっては致死的大出血の危険を伴う手術となる場合が有ります。非常に高い危険性が予測される場合では体外循環を準備して完全な全肝血流遮断(Total Hepatic Vascular Exclusion)を行い、肝切除を行います。

開胸開腹でTotal Hepatic Vascular Exclusionを伴う肝切除術

膵臓がん

膵臓がんは消化器がんの中でも悪性度が高く,治療が難しい疾患の一つです。初期には症状が出にくく、見つかった時には進行してしまっている場合も少なくありません。診断がついた段階で手術できる患者さんはわずかに約20%と言われています。

膵臓がんの5年生存率は10%未満とされてきましたが、現在では手術の前後に抗がん剤治療を組み合わせることで、徐々に良好な成績を得られるようになってきました(手術後の5年生存率は20~40%と報告されています)。膵臓がん治療において、手術による根治切除は長期生存に欠かせないものではありますが、その一方で膵臓は強力な消化酵素を分泌すること、周囲に重要な大きな血管が走行していること、等から手術の合併症率が高く、周術期死亡率が2~3%あると報告されています。そのため慎重かつ確実な手術を完遂することが求められます。当科では、消化器内科、放射線科などの複数の診療科と協力しながら安全かつ患者さん一人ひとりにあった手術、抗がん剤治療に取り組んでいます。

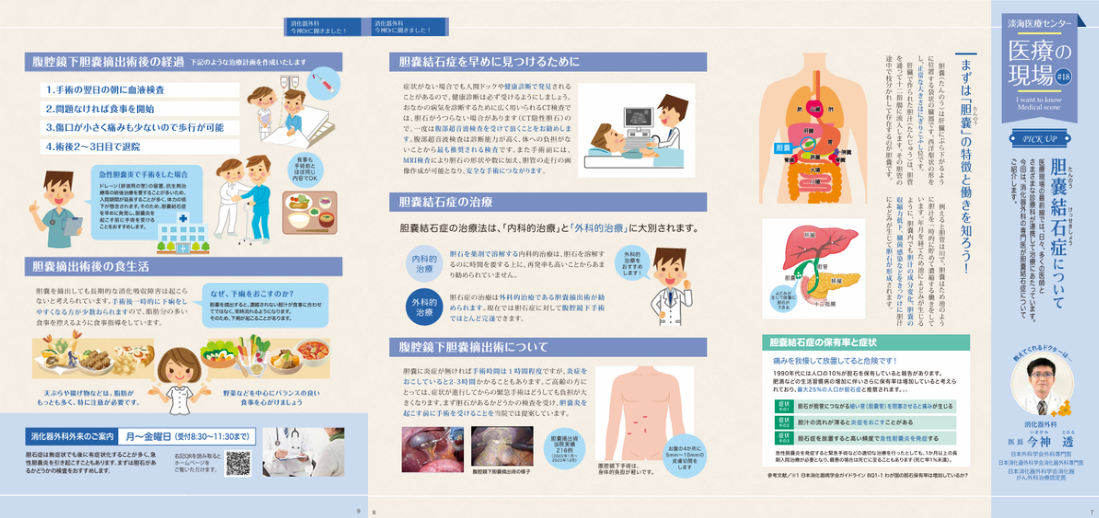

胆石症

胆石症の治療は内科的治療と外科的治療に大別されます。

内科的治療は胆石を薬剤で溶解する治療になりますが、

- 胆石が溶解するまでに約1年を要する、かつ完全に溶解するのは18%程度と治療の成功率が低い

- 再発率が1年で17%、3年で40%と再発率が高い

という2つの理由であまり勧められていません。

つまり胆石症の治療は手術(胆嚢を摘出する)が勧められることになります。現在では炎症のない胆石症に対しては腹腔鏡手術で完遂できるようになっています。手術後は傷口が小さいので、ご高齢の方でも体力を低下させることなく術後2~3日目で退院できるような治療計画を作成しています。

一方で胆石症が原因で胆嚢に炎症をおこしてしまうと(急性胆嚢炎と言います)、緊急手術が必要なケースがあり、緊急手術ではどうしても身体への負担が大きくなります。胆石症をお持ちの方には「急性胆嚢炎を起こす前に手術をうけておく」ということが提案されます。

鼠径(鼡径)ヘルニア

鼠経ヘルニアとは、足の付け根の部分(鼠径部と言います)の筋膜が弱くなることにより、おなかの中の臓器(腸など)が皮膚の下に出てくる病気です。少しずつ膨らみは大きくなり、男性の場合は陰嚢まで腫れてきます。典型的な症状は、足の付け根の皮膚の膨らみですが、痛みや違和感を伴うこともあります。ヘルニアとして押し出された腸が、おなかの中に戻らなくなる嵌頓をおこすと、腸閉塞や腸壊死をきたし生命に関わります。成人の場合、発症すると自然に治ることはありません。鼠経ヘルニアの症状がある方は医療機関を受診することが勧められます。

鼠経ヘルニアの治療法は手術になります。当科では、腹腔鏡下手術を中心として治療を行っておりますが、患者さん一人ひとりに最も適した手術方法で鼠経ヘルニアを治せるように取り組んでいます。

メディア掲載情報

肛門疾患

当院では痔核(いぼ痔)や直腸脱、肛門周囲膿瘍といった疾患を中心に対応しています。

痔核は直腸・肛門部の血液がうっ滞し、いぼ状のしこりができるものです。無症状のこともありますが、徐々に大きくなると排便時の痛みや出血を来し、肛門から脱出してきます。治療は手術(下半身麻酔)により痔核を切除しますが、その他にALTA療法という痔核を固めてしまう注射を行い、切らずに治す治療も導入しています。

直腸脱は直腸の粘膜が肛門から脱出してくる状態のことであり、痛みや出血を伴います。主に加齢が原因で起こりますが、治療は手術が中心となります。手術は下半身麻酔を用いて、脱出した粘膜を縫い縮めると同時に、脱出しないように肛門自体を一部縫縮します。また全身麻酔で腹腔鏡を用い、脱出した直腸をお腹の中に引き込むといった手術も行っています。

腹部救急疾患

腹部救急疾患とは、腹痛などの症状が急激に発生し、迅速な診断と治療が求められる疾患です。当院では、急性虫垂炎、急性胆嚢炎、消化管穿孔、腸閉塞など、様々な腹部救急疾患に対応しております。

必要に応じて土日祝日や夜間の緊急手術も行っております。患者さま一人ひとりの症状や状態に合わせた治療法を選択し、腹腔鏡手術も積極的に採用しています。腹腔鏡手術は傷が小さく、回復も早いことが特徴です。患者さまが早く日常生活に戻れるよう、安全かつ確実な医療を心がけております。

急な腹痛や違和感などがありましたら、どうぞ安心してご相談ください。

緩和手術・緩和処置(がんによる苦痛を和らげるための治療法)

がんの治癒を目指す通常の手術の他、がんによる苦痛を緩和するための手術も積極的に行っています。

手術不能進行がんや再発がんが進行すると、直ちに命には関わらなくても、つらい症状が出てくることがあります。がんの進行によって腸や胆管・尿管の閉塞や出血が起こったりします。腹水がたまって腹部が膨満したり、食欲低下、吐き気や嘔吐、倦怠感などが出てきます。

がんに伴う苦痛症状を、手術によって取り除いたり、軽減できる場合があります。腸閉塞にはバイパス術、人工肛門造設術等を行います。腹水に対しては、腹水を除去して有効成分を戻す、腹水濾過濃縮再静注法(CART)を行ったりします。食事が取れなくなった場合には、胃瘻造設、栄養チューブの留置、点滴での栄養補給にための中心静脈ポート留置を行います。

外科的な方法以外にもまた、放射線科と連携して放射線療法で疼痛緩和を行ったり、消化器内科に消化管や胆管狭窄部位への内視鏡的ステント留置を依頼したりします。

先頭に戻る