整形外科

脊椎センター

脊椎センター、脊椎専門外来について

2023年4月より脊椎専門外来を拡充することになりました。脊椎担当医が3人に増え、月、火、水、金の午前および火、水、金の午後に脊椎専門外来を行います。前述した様なせぼねの病気でお困りの方がいらっしゃれば、当院脊椎外来に受診いただければ、専門的な観点から現在の状態を調べ、より適切な治療法を提案させていただきます。

当院での手術治療について

当院では2017年より脊椎脊髄手術を開始し、徐々に件数が増えてまいりました。ここ数年は年間250件程度の手術治療を行なっております。脊椎脊髄疾患に対する手術には、拡大鏡(ルーペ)、顕微鏡、内視鏡を症例に合わせて使い分け、より安全で確実な手術治療を心がけています。機器の進歩をうまく利用することで、神経や血管の同定がより詳細かつ確実となり、神経損傷のリスクが軽減し、出血を最小限に抑えることが可能です。ほとんどすべての手術が輸血なしで行えます。また術中脊髄モニタリング装置を導入しており、脊髄に電気を流して上下肢機能を確認することで、手術操作が安全に行われているかどうか、手術操作によって神経機能が改善したかどうかを常にチェックしながら手術を行っております。こうした低侵襲かつ安全な手術を行うことで、当院ではほぼ全ての手術において術当日に離床ができ、ほぼ1週間以内で退院することが可能となっております。

脊椎脊髄手術件数

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 215件 | 248件 | 252件 | 245件 | 334件 | 368件 |

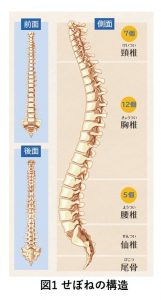

せぼねの構造

せぼね(背骨・脊椎)は、7個の頸椎、12個の胸椎、5個の腰椎、そして仙尾椎で構成されています。

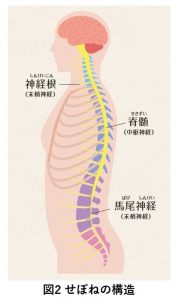

せぼねは体の軸となる骨であり、周辺の筋肉とともに体を支えています。そして脊椎の中には脊髄と呼ばれる中枢神経が脳から腰まで続いています。また頸椎からは上肢へ、胸椎からは体幹(肋間神経)へ、腰椎からは下肢へ、それぞれの脊椎の間から神経根と呼ばれる末梢神経が伸びていきます。これらが各筋肉や皮膚を支配することで、体が動いたり、感覚を感じたりすることができるわけです。

せぼねの病気(脊椎・脊髄疾患)

せぼねの病気にはどのようなものがあるのでしょうか?まずはせぼねの病気をみてください。

| せぼねの病気 | ||

|---|---|---|

| 変形性頸椎症、頸椎骨軟化症、頸椎症性脊髄症、頸椎神経根症、頸椎椎間板ヘルニア、頸椎後縦靭帯骨化症、頸部脊柱管狭窄症、頸椎症性筋委縮症、リウマチ性頸椎炎、環軸間接亜脱臼 変形性胸椎症、胸椎後縦靭帯骨化症、胸椎黄色靭帯骨化症、胸椎椎間板ヘルニア、びまん性脊椎骨増殖症 変形性腰椎症、腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア、腰椎変性すべり症、腰椎分離症、腰椎分離すべり症」、腰椎変性側弯症、腰椎椎間板症、腰椎関節嚢腫、腰椎椎間板嚢腫 その他、圧迫骨折、外傷性疾患、腫瘍性疾患、感染疾患なども複数あり |

||

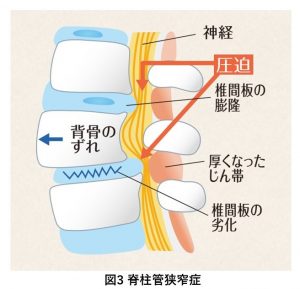

これまで聞いたことや、ひょっとしたら診断されたことがあるものもあるのではないでしょうか。せぼねの病名はこのようにかなり沢山存在します。医師としてもこれは少し問題があると承知しているのですが、どの点から病態を表現するかによって表現が変わってしまうためにこんなに複数の病名ができてしまいました。例えば、“脊柱管狭窄症”というのは、広義には、せぼねの中の脊柱管が狭くなった状態を意味します。脊柱管が狭くなる原因としては椎間板ヘルニアもありますし、せぼねがずれる(すべり症)ことで生じることもあります。腫瘍ができることもあります。また年齢とともにせぼねをつなぐ関節や靭帯が変形、肥厚することでも狭くなります。

どの病名がつくかは、何が一番の原因かを医師が判断してつけます。他の病院で診断された病名と違うからといって決して誤診されているわけではありません。“脊柱管が狭くなっている”という点においては同じなのです。

どの病名がつくかは、何が一番の原因かを医師が判断してつけます。他の病院で診断された病名と違うからといって決して誤診されているわけではありません。“脊柱管が狭くなっている”という点においては同じなのです。

頸部痛(首の痛み)、腰痛の原因は?

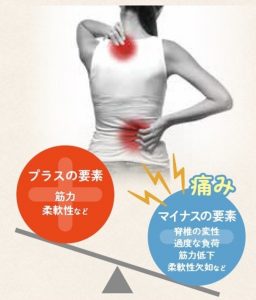

日常生活で、首は頭を、腰は体幹全体を支えながら複雑な動きを繰り返しています。頸椎も腰椎も複数の関節で連なっていますので、長年の経過の中でいろいろな箇所が変性していきます。関節の適合性が悪くなれば痛みの原因になりますし、クッションの役割をする椎間板が変性しても痛みの原因となります。その他にも筋力の低下などでも痛みは生じます。せぼねと筋肉で身体を支えているわけですが、年齢とともにせぼねが変性してしまい、なおかつ筋力が低下することで、身体そのものが支えられなくなってしまうことも痛みの原因となります。自身の持つプラスの要素(筋力、柔軟性など)とマイナスの要素(脊椎の変性、過度な負荷、筋力低下、柔軟性欠如など)のバランスが崩れた時に痛みを生じるわけです。しかしこうした変性による痛みは一過性であることも多く、身体そのものが自ずとまた安定するよう働くことでいつの間にか痛みが改善します。一方で長期化する痛みには注意が必要です。長期化する痛みには何らかの原因が存在します。中には手術を行わなければ改善しない痛みもあります。痛みが長引いてしまう場合には必ず医療機関へ受診して専門医に相談しましょう。

手足の痛みやしびれの原因は?

頸部や腰部の痛みのみならず、上肢、肩甲部、臀部、下肢などに痛みやしびれ、動かしにくさや感覚の鈍さ(麻痺)を感じた時は神経の圧迫が関与している可能性があります。頸椎で何らかの変性が生じ、神経の通り道が狭くなれば肩甲部や上肢に痛みやしびれ、麻痺を生じます。狭窄の程度が強くなり、上肢へ伸びていく神経の枝(神経根:末梢神経)だけでなく脊髄(中枢神経)にまで影響が及べば、体幹や下肢、排尿排便にまで影響が及ぶこともあります。腰椎での変性によって生じる神経障害では、それより近位(上肢や体幹)に症状が出ることはありませんが、臀部、下肢の痛みやしびれ、麻痺、排尿排便障害を生じることがあります。

神経の枝(神経根:末梢神経)による症状であれば、1-3ヶ月の経過で8割ほどの方の症状は自然に改善します。これは体が自ずとその状態に適応することによります。神経の症状は、神経への圧迫と圧迫された部位への動き(せぼねの動き)の組み合わせで出現すると考えられています。たとえ脊柱管が狭くなっても、せぼねが変性していく過程で徐々に安定すれば症状は改善することもあります。また椎間板ヘルニアによる症状などは自然に吸収されたり、その環境に神経が適応したりすることで症状は改善します。ただし数ヶ月以上の経過でも症状が改善しない場合や、短期でも痛みや麻痺の程度が強く日常生活がかなり制限される場合には手術が必要となります。

一方で中枢神経である脊髄が圧迫を受け、細かな手の動きの障害やふらつき、歩行障害などが出現した場合は、自然に改善する可能性は低く、長期的には徐々に進行すると報告されていますので、手術治療を検討する必要があります。このような症状を自覚される場合には、比較的速やかに医療機関に相談してください。

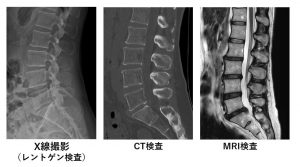

せぼねの検査は?

脊椎の検査では、まず単純X線撮影(レントゲン検査)を行います。せぼねが曲がっていないか、ずれていないか、傾いていないか、不安定になっていないかなどせぼねの状態を評価します。時にはCT検査を行い、より細かく評価を行うこともあります。こうした検査は主に骨の評価に有効です。一方、神経、椎間板、筋肉、腫瘍、そして炎症の有無の評価にはMRIが非常に有効です。神経の圧迫がどのレベルにどの程度存在するのか、圧迫している主な原因が何なのかを評価します。

せぼねの治療について

せぼねの治療は疾患や病態にもよりますが、まずは保存治療を行います。主なせぼねの疾患は、病気というよりは経年変化の過程で生じるものが多いので、前述したように、痛みであっても神経症状であっても、大半は一定期間で自ずと改善します。症状が改善するまでの間、苦痛が少なく生活できるように、内服薬や注射(ブロック注射)、リハビリテーションを行います。内服、注射治療や物理療法と呼ばれるリハビリ治療は、長期的に続けることで病態を改善させるという効果はありませんが、自然と体が適応して症状が改善するまでの期間の症状を抑えてくれます。最終的に症状が改善すれば治療を終えることが可能です。リハビリの中でも運動療法は筋力の改善、柔軟性の改善、姿勢の改善に繋がりますので長期的に継続することが重要です。

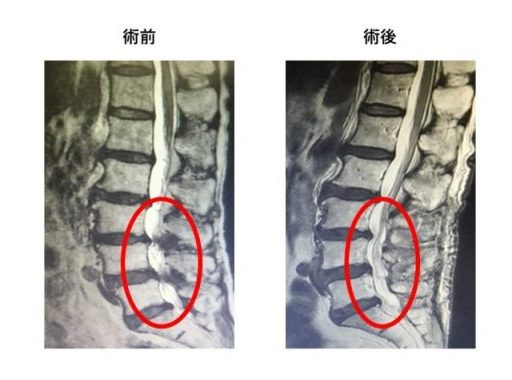

ただし一定期間保存治療を行なっても症状が改善しない場合には手術治療を行います。脊椎の手術には大きく分けて三つの方法があります。

●除圧術

圧迫されている神経の周囲を削ったり切除したりする手術です。

この方法はせぼねの関節や椎間板が温存されるので、手術後のせぼねの動きに与える影響は少なくなります。

●固定術

除圧術では症状の改善が困難な場合、つまりせぼねがズレたり、傾いたり、不安定になったりしたことで症状が出現している場合には、せぼねを安定させる固定術を行う必要があります。

除圧術と固定術に関しては、そのアプローチの方法は様々です。何椎間の治療を要するのか、顕微鏡や内視鏡などを使用するのか、前方からアプローチするのか、側方からなのか、後方からなのか、はたまた両方からのアプローチが必要なのかなど症例によっても施設によっても異なります。そしてそれぞれの治療に対するメリット、デメリットがありますので、主治医の先生とよく相談する必要があります。

除圧術と固定術に関しては、そのアプローチの方法は様々です。何椎間の治療を要するのか、顕微鏡や内視鏡などを使用するのか、前方からアプローチするのか、側方からなのか、後方からなのか、はたまた両方からのアプローチが必要なのかなど症例によっても施設によっても異なります。そしてそれぞれの治療に対するメリット、デメリットがありますので、主治医の先生とよく相談する必要があります。

●圧迫骨折などに対して行う椎体形成術

圧迫骨折は本来自然経過で骨癒合することが多いため、コルセットなどを装着して保存治療を行うのが一般的ですが、中にはいつまでたっても骨癒合せず痛みが改善しないケースもあります。また骨癒合しても変形して癒合してしまうと、のちに姿勢異常(円背:いわゆる猫背)を生じてしまうこともあります。最近ではMRI検査を行うことで、どのようなケースで骨癒合不全を生じるのかを予測することができるようになってきました。その様なケースでは早期より骨折内にセメントを注入して固めてしまう治療があります。こうした方法も安全かつ低侵襲で行うことが可能になっており、5mmほどの傷が2箇所できるだけで治療できます。

外来担当表

| 9エリア | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般整形外科 | 午前 | 1診 | 西脇※ (初診) 9/22休診 |

杉本※ |

本原※ (初診) |

輪番※ (初診) |

八木※ |

| 2診 |

輪番※ |

八木※ |

三村★ |

西脇★ (再診) |

|||

| 3診 | 本原★ (再診) |

今井(晋)★ (肩関節専門外来) |

江川★ |

杉本★ (再診) |

|||

| 午後 | 1診 | 西脇★ (関節) 9/22休診 |

本原★ |

八木★ (関節) |

|||

| 2診 |

担当医★ |

||||||

| 脊椎センター | 午前 | 6診 |

西澤★ |

蝶勢※ (初診) 9/3休診 |

西澤★ |

||

| 7診 | 北川※ (初診) |

蝶勢※ |

北川★ |

北川★ |

|||

| 8診 |

蝶勢※ |

||||||

| 午後 | 6診 | 西澤★ (再診) |

蝶勢★ |

西澤★ |

|||

★完全予約制

※月曜日~金曜日:受付10時30分まで

先頭に戻る