耳鼻咽喉科・頭頸部外科専門研修プログラム

プログラムの特徴

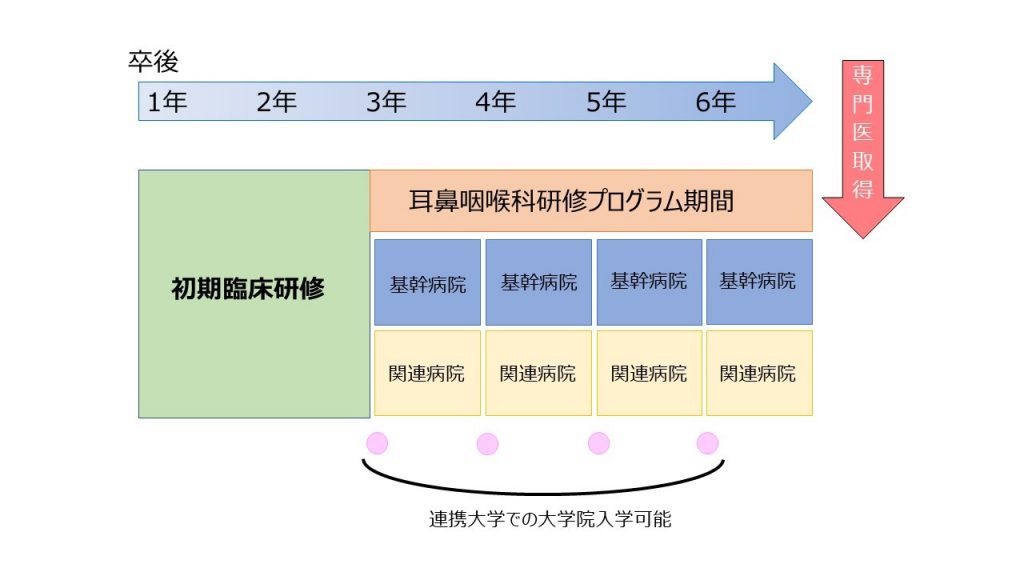

基幹研修施設である淡海医療センターと専門研修連携施設(いずれも基幹研修施設)である京都府立医科大学附属病院、滋賀医科大学附属病院、鳥取大学附属病院の研修連携施設において、それぞれの特徴を生かした耳鼻咽喉科専門研修を行い、日耳鼻研修到達目標や症例経験基準に掲げられた疾患や手術を経験する。 4年間の研修期間の内、半年以上は淡海医療センターで耳鼻咽喉科の全般的な知識、診療技術を習得する。その他の年次は専門研修連携施設もしくは淡海医療センターのいずれかにおいて研修を行う。特に自分の専門としたい分野に重点を置き、連携施設の特徴にあわせて研修先を選定する。研修後期には、これまでに習得した知識・技術を生かし、できるだけ地域医療に貢献するよう研修施設を選択する。淡海医療センターでは、頭頸部癌に対する手術療法、放射線療法や化学療法を含む集学的治療、甲状腺腫瘍に対する手術療法(内視下甲状腺手術、局所進行甲状腺癌手術に関する甲状腺手術の全てを網羅)や遠隔転移症例に対する分子標的治療など、放射性ヨウ素内容療法を除く甲状腺疾患のすべての治療、嚥下障害患者に対する嚥下機能評価、機能改善のための嚥下リハビリや嚥下改善手術など嚥下障害に対する治療全般に力を入れている。また救急患者も多く、耳鼻咽喉科救急疾患(鼻出血、急性喉頭蓋炎や深頸部膿瘍など)の紹介も多い。鼻副鼻腔手術の症例も豊富で、多岐にわたる専門研修が可能である。連携施設には耳科手術やアレルギー疾患、音声治療を多く扱う病院があり、頭頸部・甲状腺腫瘍、および嚥下障害に関する治療だけではなく、チーム医療や患者マネジメントなど、医師として習得しておくべき姿勢・知識を身につけるための、より高度な研修が可能である。また、大学院入学を希望するものは京都府立医科大学、滋賀医科大学、鳥取大学の(社会人)大学院入試制度を利用することも可能である。この場合、勤務形態は要相談となる。さらに、4 年間の研修中、認定されている学会において 学会発表を少なくとも 3 回以上行う。また、筆頭著者として学術雑誌に 1 編以上の論文執筆・公表 を行う。そのために積極的に科学的根拠となる情報を収集・分析し、日々の診療に活かすよう、日頃から科学的思考、生涯学習の姿勢を身につける。研修の評価や経験症例は日耳鼻が定めた方法でオンライン登録する。プログラムに定められた研修の評価は施設ごとに指導管理責任者(研修連携施設)、指導医、および専攻医が行い、プログラム責任者が最終評価を行う。4 年間の研修修了時にはすべての領域の研修到達目標を達成する。 なお、当研修プログラムは「プログラム制」を基本としているが、「プログラム制」で研修を行うことが適切でない合理的な理由がある場合には、「カリキュラム制」による研修を選択できる。「カリキュラム制」の細則に関しては、「耳鼻咽喉科カリキュラム制整備基準2020.3.13機構承認」に定められた内容に準じる。

基本的研修プラン

専門研修1年目(2025年度):淡海医療センターにて研修する。

専門研修2年目、3年目、4年目(2026年度、2027年度、2028年度):淡海医療センター、もしくは研修連携施設にて研修する。研修先は各専攻医の経験症例数の偏りや個人の事情を踏まえて適宜移動することがある。

基礎研究や臨床研究を希望する場合、任意の年次で連携施設の大学院へ入学が可能である。